玄武洞

兵庫県豊岡市赤石の円山川東岸に位置する玄武洞(図1)は、柱状節理が発達した第四紀前期の溶岩からなる。同溶岩を噴出した玄武洞火山は単成火山で、溶岩は円山川両岸に分布する(図2)。玄武洞は地質学者の小藤文次郎が玄武洞を構成するbasaltを玄武岩と和訳したことから、日本の地球科学に貢献しているといえる。それ以上に、玄武洞の学術的価値を高めたのは、ここで行われた地磁気逆転の先駆的研究である。

図1 玄武洞

図2 玄武洞周辺の地質図

地磁気逆転が広く認められ始めたのは1960年頃であるが、その証拠は20世紀初頭に得られていた。Bernard Brunhes (1906)は中部フランスのピュイドドーム(Puy de Dome)にある中新世の溶岩とそれに覆われた堆積岩表面の焼結部が現在の地磁気とは逆向きに磁化していることから地磁気の逆転を初めて示唆した。この研究では成果として地磁気逆転の発見に加え、火成岩のもつ磁化が火成岩冷却時の地磁気の記録であるかどうかを検証するbaked contact testも生まれている(Laj et al., 2002)。

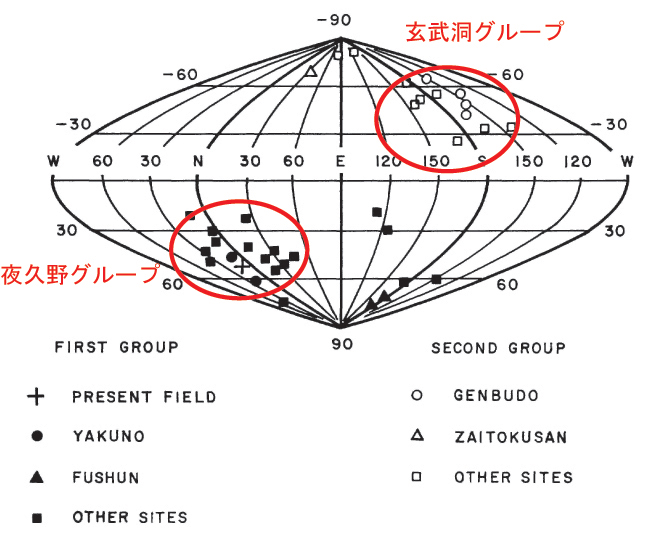

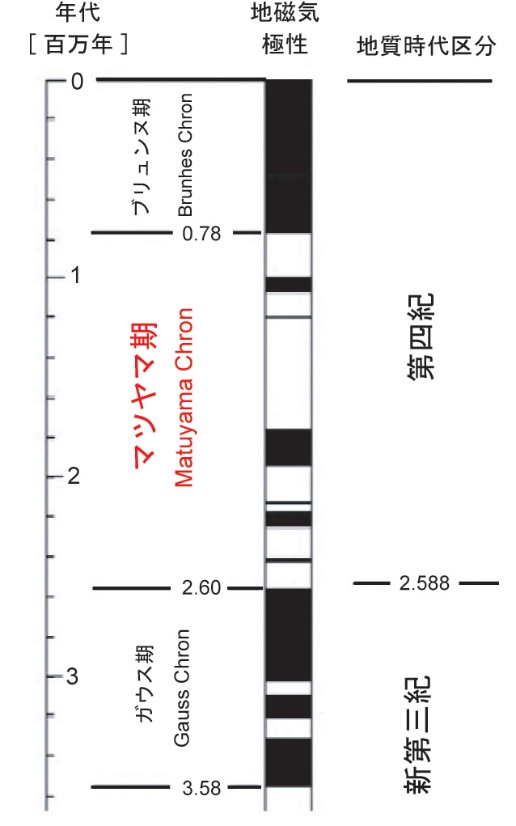

松山基範は玄武洞玄武岩や夜久野玄武岩などがある西日本に加え、朝鮮半島、旧満州に分布する更新世の火山岩の磁化方向を調べた(Matuyama, 1929)。その結果、それらの方向が、夜久野玄武岩など現在の地磁気方向に近いグループと、玄武洞玄武岩などそれとは逆向きのグループの、二つに分かれることを発見した(図3)。これは地磁気が二つの極性をもつことを初めて示唆した重要な研究成果である。松山基範はさらに玄武洞玄武岩が第四紀初期の、夜久野玄武岩が第四紀後期の溶岩であることから、地磁気極性の反転はその間に起こったことを示唆した。地磁気が二つの極性をもち、現在とは逆の極性をもつ地質時代を特定した松山の業績は、後の地磁気極性年代表(Cox et al., 1963; McDougall and Tarling, 1963; 1964)の誕生につながっている。そして、同年代表を用いる地磁気極性層序年代法は第四紀学の分野における重要な年代法となっている。約260万年前から78万年前までの地磁気が逆極性をとる期間はマツヤマ期(Matuyama Chron)とよばれ、第四紀前期の期間とほぼ一致する(図4)。

(兵頭政幸)

図3 玄武洞、夜久野ほかの火山岩の古地磁気方向のプロット[Matuyama (1929)に加筆] |

図4 地磁気極性年代表と地質時代区分 |

アクセス

JR豊岡駅から玄武洞までバスで13分。JR豊岡駅へは、大阪または京都から特急列車で約2時間半、大阪または神戸から城崎温泉行高速バスで約3時間、大阪空港から但馬空港まで飛行機で35分、但馬空港からバスで15分。

文献

- Brunhes B (1906) Recherches sur la direction de l’aimantation des roches volcaniques. Journal de Physique 5: 705-724.

- Cox A, Doell RR, and Dalrymple GB (1963) Geomagnetic polarity epochs and Pleistocene geochonometry. Nature 198: 1049-1051.

- Laj C, Kissel C, and Guillou H (2002) Brunhes’ research revisited: Magnetization of volcanic flows and baked clays. Eos, Transactions American Geophysical Union 83(35): 381 and 386-387.

- Matuyama M (1929) On the direction of magnetization of basalts in Japan, Tyosen and Manchiria. Proceedings of the Imperial Academy (Tokyo) 5: 203-205.

- McDougall I and Tarling DH (1963) Dating of reversals of the earth’s magnetic field. Nature 198: 1012-1013.

- McDougall I and Tarling DH (1964) Dating geomagnetic polarity zones. Nature 202: 171-172.

- 兵庫県土木地質図編纂委員会(1996)「兵庫の地質」兵庫県土木部,361p